LOADING

- 發佈年份

- 2013

- 報導媒體

- 《她們,好厲害》

- 作者

- 遠見出版

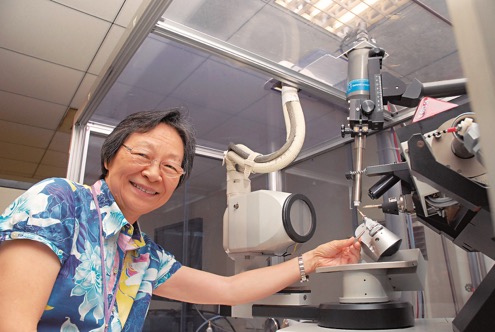

王瑜 ─ 樂在研究,探索奧祕

摘錄自遠見出版《她們,好厲害》一書

「台灣傑出女科學家獎」傑出獎第二屆得主

王瑜於一九六六年自台灣大學化學系畢業,一九七三年在美國伊利諾大學(University of Illinois)取得化學博士學位,之後在紐約州立大學(SUNYAB : State University of New York at Buffalo)做博士後研究一年。她的主要研究專長為X光結晶學,也讓台灣在這方面的研究,在世界列於領先群。

至聖先師孔子,曾形容自己是:「其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾!」在台灣,也有一位年過七十卻仍喜歡周遊列國、穿梭於各國實驗室與研討會的科學家。

「每回與她一起參加國際研討會,她常會笑說,等一下又會忙到沒飯吃了,」國家同步輻射中心研究員也是王瑜的高足許火順博士,微笑解釋,因為這一位德高望重的科學家,不僅曾是亞洲結晶學會會長、世界結晶學會學術委員,來到國際學術會議總有許多人要請教她以外,更因為她對科學十分熱情。

對科學著迷,所以台上有人報告時,她專心做筆記,休息時間她更積極去跟外國科學家交流,結果就經常在會議結束後,才發覺自己早已經是飢腸轆轆、「發憤忘食」。接近七十歲的她,也幾乎年年都帶學生前往海外做實驗。自1995 至2013舉凡世界各大同步輻射中心都盡量去嚐試做實驗,包含美國Brookhaven,日本 SPring8,美國Argonne等國家實驗室,以及新竹國家同步輻射研究中心等,均有她們的足跡;使用這些百億起跳的研究設備,在研究過程中,即便到了深夜,她仍是全程參與,深怕漏了哪一個重要反應的環結。

如此樂在鑽研,她的學術貢獻當然不容小覷。「台灣的X光結晶學研究,在世界上能居於領先群之列,有很大一部分要感謝她的從未停歇,」曾任中央研究院副院長彭旭明,給予這位科學家高度肯定。

這位只要談到研究就會樂得忘食、忘憂的傑出科學家,正是相繼在二○○九年獲得「台灣傑出女科學家獎」、二○一○年被遴選為中研院院士的台大特聘研究講座,王瑜。

打開全新研究領域

王瑜的研究領域,是利用X光結晶學,研究分子中的電子密度分布與形狀。簡單解釋,電子的運動速度非常快,如同飛機的引擎葉片,一旋轉起來,無法用肉眼確認裡頭到底有多少葉片。

先將單晶樣品放在近攝氏零下兩百五十度的低溫環境,讓原子、分子振動速度降低,再以X光繞射、捕捉電子密度的分布狀態,則可觀測到分子中的電子密度分布,從而看到分子的形狀及鍵結。

靠著這些研究,王瑜看見許多科學的奧祕,在2000年,更在激發態上有突破性的研究成果。

在化學研究中,由於在氣態、液態中較容易進行化學反應,而屬於固體的單晶,卻很難有化學變化,因此過往單晶也被戲稱為是「化學反應的墳墓」。

但是,王瑜卻深信,背後還有文章;她持續對單晶做測試,終於利用日本同步輻射中心SPring-8的光束線,有了新的重要發現。「我們用特殊的可見光源,激發單晶,讓單晶由開始的逆磁性轉變成具有磁性的物質,」個性謙虛的王瑜,僅用聊聊幾字闡述她的突破性發展。

然而,這項研究發現,卻很可能是另一個全新學門的基礎磚。許火順興奮地解釋,例如:現在電腦中的中央處理器(CPU),或電腦機房中的儲存設備,能夠記錄下龐大資料,主要靠的就是磁紀錄,而現今技術,要驅動磁的作用,靠的是電,然而王瑜卻發展出以光來激發出磁性,這無疑是全新的開端。

「用電來驅動磁,會產生熱,所以還得用電讓電腦機房冷卻;然而光能是很乾淨的能源,在未來是有競爭力的!」許火順分析。

對於自己的成就,王瑜總是很低調,問起她是如何踏上這條研究之路,她說,得先感謝她從不重男輕女的父、母親。

出生於一九四三年,當時台灣還是屬於重男輕女的年代,許多女生都與高等教育無緣。王瑜卻感嘆地說,她是一直到上高中、大學,才從同學身上感受到,當年重男輕女的迷思確實影響許多女性的發展。

父親支持,擺脫傳統年代宿命

「我唸初中的時候,班上有些女同學成績很好,也想繼續唸大學,然而家裡的安排,卻是讓她們去唸師範學校或商專,好趕快畢業賺錢。」王瑜回憶,她唸大學時,有一位女同學家裡有兩男四女,雖然男孩子的成績都不好,家裡卻硬是要讓男孩唸大學,而女孩成績明明都很好,卻偏偏不讓她們讀大學,而當時這位女同學能繼續唸書,還是靠姊姊工作來資助。

所幸,王瑜的父親在民國初年、動盪的環境中,是少數在二十幾歲就完成大學學業的幸運兒,也因此更知道教育的重要性。「印象中,父親雖然有些嚴肅,但是只要談到升學、將來該唸那一學科,甚至是我進大學後想要轉系,父親都會有條有理地分析,然後全力支持我的決定,」王瑜回憶,「雖然父親當年學的是政治,但對於身為女性的我沒有考文組卻想走科學研究,父親卻從來沒有阻攔過,這對我來說,確實是一份無限穩定的力量。」

王瑜順利考上台灣大學藥學系,然而在大一時聽聞同系學長提及,藥學系大二修課時有許多「神經」、「骨頭」要硬背,一向不愛背書的王瑜,趕緊決定要轉到化學系。

轉系前,王瑜的父親就分析,如果走上化學之路必得出國繼續唸書。「父親當時分析,唸藥學系的話,大學畢業就可以工作,而化學系,依當時的環境,勢必得去海外唸書到博士畢業,才比較有發展,」王瑜回憶,當時台灣的設備、環境比較落後,出國攻讀也是不得不的選擇。

進入台大化學系,讓王瑜打下基礎學科扎實的根基,對她往後研究,貢獻良多。受惠於根基穩固,王瑜日後回到台大教書時,便一直建議大一、大二不必分系,而是分學院,讓學生先打好根基,發現自己對哪一個更細的學科感興趣,大三、大四再去鑽研。

根基扎實,終將有開花結果的一天。與王瑜相識超過三十年、台大化學系教授劉緒宗就指出,他經常從王瑜的演講、研究報告中發現,王瑜不僅對於基礎化學透徹,事實上,她對於物理、數學等基礎學科,都掌握得非常好,而這絕對有助於王瑜全盤掌握自己的研究,也讓她更能享受科學之美。

大學畢業之後,王瑜先在留在台大當了一年助教,為她日後的美國留學稍做準備。

科學路寬,成就不必盡其在我

一九六八年,王瑜前往美國伊利諾大學(University of Illinois)攻讀化學碩士、博士學位,同時也受到美國文化的洗禮。

「我去美國時拿全額獎學金,當時換算成新台幣發現,竟然已經遠高於國內大學教授的薪資。」當年美金兌換新台幣還在一比四十的高價位,加上台灣經濟尚未起飛,兩地的經濟懸殊,讓王瑜印象深刻。

可是,在美國,出了課堂之外,王瑜發覺,自己與同學沒有共同話題;同學課餘間所談的球賽、娛樂話題或新聞時事等等,對她來說,都很陌生。

甚至,在求學之路上,對於教授的指導風格,王瑜起初也掌握不定。「考試是沒有問題的,我們台灣去的同學大多名列前茅;但在研究方面,我的指導教授一向很放任讓學生自己摸索,一學期可能僅見一次面討論,也讓我一開始有些不習慣,」王瑜笑著回憶。不過,王瑜後來發現,自己喜歡的,卻正是這種教學模式。她認為,讓學生自己先去摸索、研究,如果真的「卡關」了,再找教授指點迷津。如此,一來可以知道自己的能耐到哪邊,二來要是由教授一直下指導棋、學生亦步亦趨,那就很被動、無趣了。

雖然以解決題目為樂,但攻讀博士期間,王瑜也曾挫敗過。原來,當時她要合成某一化合物,不僅奮鬥半年多苦無結果,還因為對實驗過程中某一種藥品過敏,導致全身又癢又腫。

「前後兩次大過敏,真的有些氣餒,因為知道這個實驗是無法完成了;不過,後來轉念一想,不做這個研究,也一定還有別的題目可以研究,」王瑜認為,就算哪天自己一心想要做的研究成果,被別人搶先做出來了,也不要難過太久,再接下去做就是了,科學之路如此寬廣、深奧,是需要眾人一棒接一棒的。

自己動手,學會維護實驗設備

從伊利諾大學取得博士學位後,王瑜陸續在美國、加拿大從事研究工作。在紐約州立大學Buffalo校區,王瑜雖然只待了短短一年,但她的指導教授Philip Coppens,就是結晶學電子密度領域的始創學者,也引導她對這個領域的偏愛,奠定日後的研究基礎。

而後五年,王瑜到加拿大國家研究院(NRC : National Research Council)化學研究所擔任助理研究員。王瑜笑著說,這期間,自己除了動手做研究之外,更學習到如何動手維護實驗設備及發展運作、分析的軟體。

「美國人、加拿大人還不錯的一點,就是他們真的很喜歡動手拆東西,研究機器到底如何運作,」王瑜說。後來她回到台灣的初期,國家科學委員會成立貴重儀器中心、由她幫忙設立單晶X光繞射實驗室,當時若遇上設備或軟體錯誤,代理廠商都未必知道怎麼進行,而交給她卻多少能見效,就是拜當年在加拿大的經驗所賜。

在加拿大工作,王瑜也再次享受到了科學工作的美好。「實驗室不大,但大家卻都很樂意互通有無,彼此不會藏私;有一回我同事的小孩來實驗室參觀,就好奇地說,我們這些大人在這裡做自己愛做的工作、愛做的研究,居然還能有薪水可以拿?」王瑜微笑說,有時候想一想,好像還的確是如此。這也證明,要把一份工作做好,必須樂在其中,才能樂此不疲。

一九七九年,想要從事教學工作的王瑜,選擇回到母校台大化學系任教,而這一教,就超過三十個年頭。

教書之外,王瑜得以繼續從事研究工作,要感謝當時大環境的突飛猛進,但仍是很大挑戰。從一九八○年起,台灣經濟起飛,加上國科會推動貴重儀器中心,陸續添購許多昂貴的實驗器材,供全國研究單位使用,整體大環境有利於研究工作的推動。

以國際為舞台

然而,當時台灣在結晶學、無機化學領域,仍落後歐美先進國家。為了彌補,甚至是學習如何操作一些在未來可以添購得起的實驗設備,王瑜身先士卒,在一九八五年前往德國馬克斯蒲朗克煤炭研究所(MPI KF)訪問一年, 因當時該所有最先進之射備。國際間的競爭,經過王瑜的不藏私分享,有時也變成了良性合作。王瑜就回憶,有一次她參加國際研討會,一位法國的年輕科學家上台報告,會後王瑜主動找他討論,表示她也在做同樣的研究,對方詢問了王瑜的進度,有些錯愕,因為比較資深的王瑜,對相同研究主題的掌握度,顯然高出一籌。

「後來,我建議雙方合作,至今已成為多年的合作夥伴,」王瑜笑著說,有些科學家由於太過固執,或是有私心,竟然連一加一大於二,這麼簡單的事實都不懂。

教學三十餘年,王瑜總是要求她的博士生至少得去一趟國際研討會。她指出,看國際期刊當然可以,但你就聽不到最新的概念、也聽不到對方如何克服失敗。王瑜認為,看見其他的科學家,以及被其他的科學家看見,都是重要的課題。

從不藏私,扮演中間人的角色

在台大任教近二十年後,王瑜受到國科會的器重,擔任自然處處長,在當時這是首次由女性出任。「有時候,祕書幫我把電話轉進來,對方一聽是女生的聲音,還是會說『我找處長』,我只好說我就是處長,對方才連連道歉,說不曉得處長是女生,」王瑜苦笑著說,當年的價值觀多少還是有些偏見。

在擔任自然處處長期間,王瑜印象最深刻的事情,是九二一地震。因為地震發生得突然,許多科學家想做研究,卻來不及申請經費、寫計畫,王瑜鼓勵他們該做的事情先做,她則會盡量當他們的行政後援。

處在資源豐沛的行政職上,有時一個小小的決定,就能成為關鍵的開始。前中研院副院長陳長謙就回憶,當年王瑜身為國科會自然處處長時,有一天給了他一通電話,問他願不願意帶團去丹麥參加雙邊生物無機化學國際學術會議。

從丹麥回來之後,陳長謙覺得台灣在生物無機化學領域上,大有可為,不久後也成立自己的研究團隊。「她很有學術遠見,而且懂得以國際為舞台,」陳長謙如此形容。

從國科會卸任之後,王瑜又接任台大理學院院長,同樣也是第一位女性院長。「當時院長的工作,其實是一個『中間橋』,要能反映校方高層以及各系所之間的想法,讓他們有良好的溝通管道,」王瑜分析,當然她也因此瞭解了學校的行政體系及作業情況。

重視教學,把學生放在第一位

事實上,行政工作對王瑜來說,有點像是「服兵役」,屬於「應盡義務」,只要一做完任期,她就鞠躬下台,並不戀棧。

在研究工作之外,王瑜最重視的,莫過於教學。陳長謙就指出,如今的科學家在高度競爭下,很重視發表論文和自我宣傳,然而王瑜卻把培養學生擺在優先的位置。

「看著博士班的學生,從進來到畢業、從不懂到獨當一面,他們的變化,讓我欣慰,也有些成就感,」沒有婚姻、子女的王瑜,在某種程度上,是把學生當成了自己的孩子。

每到母親節,王瑜的辦公室裡,也總是充滿了學生送來她最喜愛的蘭花;每逢過年,學生也總會自發前往她的家中拜年。王瑜把這些學生當成自己孩子般栽培,學生怎能感受不到?

看著學生的發展,最讓王瑜擔憂的,是在現行由發表論文點數決定升等的制度下,學生容易為了升等,忽略合作的重要性。「研究成果的背後,其實是缺一不可的!就像一部電影,如果沒有攝影師拍攝,導演再好、演員再棒,一樣拍不出來。」

原來在目前的論文成果計算方式,往往將研究成果由所有的研究人員平分,這也造成研究人員容易選擇小題目下手、自己獨力完成,就不用再跟別人分享成績。

這樣的計算方式,很有問題。王瑜認為,平分制度錯解了團隊合作,如果是四個人合作,不該是各拿四分之一,而是用刪去法,即去除任何一個的工作,此成果還剩下多少價值?既然是缺一不可,又哪能輕易平分功勞?

在人生中,王瑜的主要課題是無涯的科學研究,然而她並不著急,知道是一棒接一棒。只是她在意後續的學子,是否也能有一個讓人無後顧之憂、全力投入的研究環境?

發憤忘食,樂以忘憂。王瑜樂在自己的研究之中,無疑是一個快樂而傑出的科學家。

(本文於2020年經王瑜博士修訂)

讀取中